CPL beim Pferd behandeln

Dein Pferd hat CPL (Chronisch progressives Lymphödem) und du weißt nicht, wie du behandeln sollst?

Dein Pferd hat CPL und du weißt nicht, wie du das behandeln sollst?

Unter meinen Patienten befinden sich einige Pferde mit CPL, vornehmlich Tinker und andere Kaltblüter.

Eines der größten Probleme ist hierbei, dass es häufig nicht richtig oder gar nicht behandelt wird. Um richtig behandeln zu können, musst du jedoch erst einmal wissen was bei CPL überhaupt passiert.

Was passiert bei CPL?

Es ist nicht eindeutig erforscht was genau CPL verursacht. Fest steht, dass es eine Erkrankung des lymphatischen Systems ist und das Lymphsystem nicht mehr richtig arbeitet.

Es kommt zu Flüssigkeitsansammlungen. Diese verursachen die für CPL typische Rillenbildung und es entstehen Falten. Diese verhärten zunehmend und das Problem verschlimmert sich immer weiter.

Die Beine laufen weiter an. Es entstehen Entzündungen und weitere Infektionen wie z.B. Milbenbefall.

Auffällige Symptome sind hierbei:

– Schwellungen (im fortschreitenden Stadium bis hin zur Rillen- und Faltenbildung)

– Verdickte und verhärtete Haut

– Wundsekret

– Überempfindlichkeit

– Juckreiz

– Störung bei der Bewegung, manchmal bis hin zur Lahmheit

Was tun?

Das Wichtigste: Dem Lymphsystem helfen.

Empfehlung: Manuelle Lymphdrainage als Entstauungstherapie

Therapie: Du benötigst eine eingehende Entstauungstherapie, damit die Flüssigkeit wieder abtransportiert werden kann. Das geht nur, indem das Lymphsystem manuell (also mit der Hand) angeregt wird. Unterstützend können zusätzlich noch Lymphkräuter gefüttert werden und mit Kompressionsstrümpfen und Kompressionsbandagen gearbeitet werden.

Achtung: CPL ist nicht heilbar. Die Symptome können jedoch gut gemanaged werden, wenn man weiß wie.

Das passiert, wenn du es nicht tust:

Das Nichtauflösen des Lymphstaus führt in der Regel zu einer Verschlimmerung des systemischen Problems. Die Beine laufen weiter an. Hinzu kommen häufig offene Stellen, Entzündungen, Lahmheit und damit auch Schmerz.

Trageerschöpfung beim Pferd - Anzeichen und Behandlung

Du bist dir nicht sicher ob dein Pferd eine Trageschwäche oder Trageerschöpfung hat?

Was ist eine Trageerschöpfung beim Pferd? Was sind die Anzeichen und wie behandele ich sie?

Eine Trageerschöpfung bedeutet für dein Pferd, dass es nicht mehr in der Lage ist, sein eigenes Gewicht zu tragen.

Sie entsteht , wenn die Muskulatur, die für das Tragen und Stabilisieren des Rumpfes erforderlich ist, schwach und überbelastet ist. Das führt wiederum zu einer kompensatorischen Überlastung anderer Muskelgruppen und Gelenke.

Anzeichen:

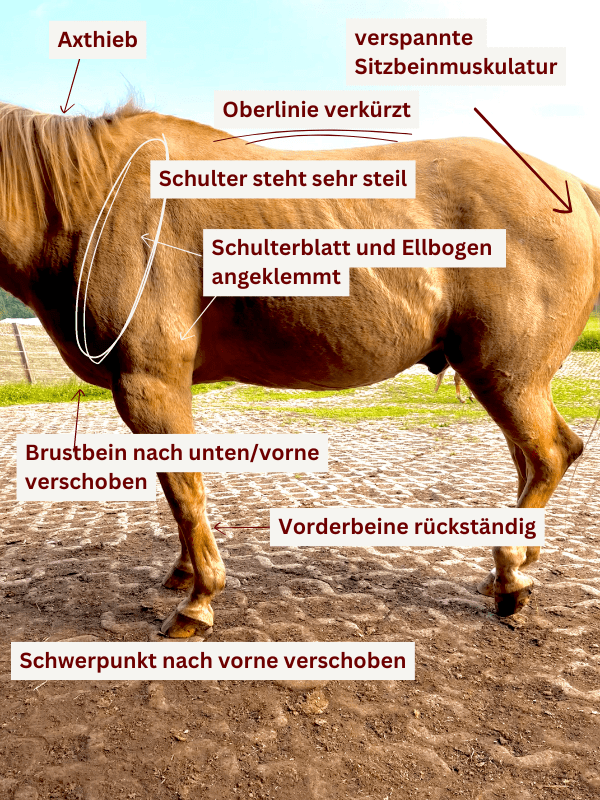

Nehmen wir einmal das Pferd auf dem Bild als Beispiel:

- Axthieb vor dem Widerrist

- Brustbein schiebt sich nach unten/vorne raus

- Schulterblatt liegt flach an den Rumpf geklemmt an

- Ellbogen ist an den Körper geklemmt

- Oberlinie verkürzt

- Vorhand rückständig

- steile Schulter

- Schwerpunkt ist nach vorne verlagert

- Lange Sitzbeinmuskulatur (Hinterhandmuskulatur) stark verspannt.

Was tun?

Das Wichtigste: Die verspannte Muskulatur muss gelöst werden.

Außerdem: Training vom Boden, damit das Pferd wieder lernt sich selbst zu heben

Empfehlung: Du benötigst einen Therapie- und Trainingsplan. Lass dich also über einen längeren Zeitraum von einem fähigen Therapeuten und von einem Trainer begleiten.

Therapie: Die Verspannung einmal zu lösen genügt nicht. Du benötigst eine dauerhafte Begleitung über mehrere Monate durch einen erfahrenen Therapeuten, am besten einen der Pferdephysiotherapeut und Pferdeosteopath ist. Denn es gilt dem Pferd gezielt aus der Fehlspannung heraus zu helfen. Hier benötigst du jemanden, der mit Augenmaß vorgeht und weiß was er tut.

Training: Wichtig sind kleine Schritte. Du benötigst einen Trainer, der die Grenzen deines Pferdes erkennt und nicht überschreitet. Wir wollen keine weiteren Verspannungen. Die Muskulatur soll sich regenerieren und wieder tragfähig werden.

Das passiert, wenn du es nicht tust:

Dein Pferd wird weiter im Brustkorb absinken und es entstehen weitere Schäden im Rest des Körpers.

Löst du die Verspannung nicht, folgt aus der Verspannung eine Verkrampfung. Der Muskel wird schlecht versorgt und kann seine Arbeit nicht richtig durchführen. Die umliegende Muskulatur muss kompensieren und wird ihrerseits überlastet.

Da damit in der Regel mehr als ein Muskel betroffen ist, führt dies auf lange Sicht zu einer komplexen Schonhaltung die dauerhaft Schäden am Bewegungsapparat hervorrufen kann.

Vergiss bitte außerdem nicht den Schmerz, den eine Trageerschöpfung mit sich bringt.

Caesar's blockierter Rücken

Vorher/Nachher Transformation aus meinem Arbeitsalltag: Caesars blockierter Rücken

Diese Vorher/Nachher Transformation aus meinem Pferdealltag ist tatsächlich eine sehr alltägliche Situation. Meistens haben Pferde mit einer oder mehreren Blockaden im Rücken Probleme bei der Stellung und Biegung.

In diesem Fall berichtete die Besitzerin von Problemen beim Vorwärts-Abwärts und bei der Stellung und Biegung.

Überblick:

Caesar, eine Wallach in Castrop-Rauxel, wurde mir relativ spontan im Anschluss an eine andere Pferdebehandlung vorgestellt. Er ist an für sich ein fittes und gesundes Pferd ohne größere Einschränkungen. Nur beim Reiten zeigte sich das ein oder andere Problem.

Problem: Schwierigkeiten beim Vorwärts/Abwärts, Stellung und Biegung und springt ab und an in den Kreuzgalopp.

Behandlungsansatz: Lösen der betroffenen Gelenke und Entspannung der umliegenden Muskulatur.

Herausforderung:

Wie man auf dem (linken) Bild mit den roten Pfeilen sieht, ist der Rücken wie in einem S geformt und in sich verdreht. Hier musste ich schonend dem Pferd aus seiner verdrehten Haltung heraushelfen.

Lösungsansatz:

Um das Pferd wieder gerade zu richten, konzentrierte ich mich auf:

- Das Lösen der Spannungen im Langen Rückenmuskel

- Das Lösen der Blockaden in den einzelnen Gelenken im Widerrist

- Die Mobilisation der Lendenwirbelsäule

- Das Lösen von Spannungen in den Faszien des gesamten Körpers

Resultat:

In nur einer Behandlung konnte ich den Rücken – wie auf dem zweiten Bild zu sehen – wieder gerade richten.

Holly's verdrehte Schulter

Vorher/Nachher Transformation aus meinem Arbeitsalltag: Holly's verdrehte Schulter

Diese Vorher/Nachher Transformation aus meinem Pferdealltag ist wirklich schön und bedeutete für das Pferd eine echte Verbesserung. Eine Fehlstellung hatte in diesem Fall Holly richtig Probleme im Alltag bereitet.

Die im Fohlenalter erworbene Drehung im Fesselbereich setzte sich fort bis hoch in die Schulter (siehe Bild links). Sie konnte sich dadurch nur schwer ablegen.

Überblick:

Holly, eine Stute aus Herne, wurde mir mit einer Fehlstellung im rechten Vorderbein vorgestellt. Diese Fehlstellung, die im Fohlenalter entstanden ist, führte dazu, dass sich die gesamte Vordergliedmaße verdreht hatte.

Problem: Die Drehung im rechten Vorderbein führte dazu, dass sich Holly nicht gut ablegen konnte. Sie schlief häufig im Stehen ein und stürzte öfters.

Behandlungsansatz: Lösen der betroffenen Gelenke und Faszien. Gleichzeitig Befreiung aus der eingenommenen Schonhaltung.

Herausforderung:

Dadurch, dass die Fehlstellung schon sehr lange bestand, konnte ich die Probleme nicht mit einem Mal lösen. Ich war in kurzen Abständen mehrere Male bei Holly.

Lösungsansatz:

Um Holly das Hinlegen wieder zu ermöglichen, konzentrierte ich mich auf:

- Das Lösen der Spannungen im Schulterbereich

- Das Lösen der Blockaden in den einzelnen Gelenken

- Das Lösen von Verspannungen im gesamten Rückenbereich

- Das Behandeln der Muskulatur im Bein

- Die Mobilisation des gesamten rechten Vorderbeins

- Das Lösen von Spannungen in den Faszien des gesamten Körpers

- Behandlung der Halswirbelsäule

- Lösung der durch die Schonhaltung überlasteten Bereiche

- Die individuelle Beratung der Besitzerin und zeigen von Übungen für die Zeit zwischen den Behandlungen

Resultat:

Die Fehlstellung wird sich nicht vollständig zurückbilden. Jedoch hat sich die Lebensqualität von Holly deutlich verbessert. Das Ablegen klappt noch nicht optimal, aber sie ist auf einem guten Weg. Wichtig ist hier eine regelmäßige physiotherapeutische Betreuung.

Dein Pferd tritt sich selbst in die Vorderhufe

Klack-Klack - Kennst du dieses Geräusch?

Für viele Reiter ist das Geräusch, bei dem sich ihr Pferd in die Vorderhufe tritt, völlig normal.

Begleiterscheinungen sind abgezogene oder locker Hufeisen und Ballentritte. Ohne Hufglocken geht es nicht.

Achtung: Das ist kein normales Gangbild!

Wenn du dieses Klack-Klack regelmäßig hörst, sollte es dich hellhörig werden lassen. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass dein Pferd viel Raumgriff hat, dann beglückwünsche ich dich dazu. Das ist super, jedoch sind Raumgriff und eine aktive Hinterhand nicht der Grund für das Geräusch

Was ist also der Grund?

In der Regel liegt es daran, dass die Vorführphase des Vorderbeins verkürzt ist.

Problem: Der Grund für eine verkürzte Vorführphase des Vorderbeins ist häufig, dass der wichtigste Rückführer des Vorderbeins (der breite Rückenmuskel) verspannt ist.

Wenn sich nun das Vorderbein nach vorne bewegt, muss dieser Muskel die Bewegung zulassen und nachgeben. Bei einer Verspannung unmöglich!

Wenn nun dieser wichtige Muskel verspannt ist, kann er in der Vorführphase des Vorderbeins die dafür notwendige Dehnung nicht mehr zulassen. Ihm fehlt es an der dafür notwendigen Elastizität und Dehnfähigkeit.

Bedeutet: Die Vorderhand kommt nicht schnell genug vom Fleck, bevor die Hinterhand auf fußt.

Was tun?

Das Wichtigste: Finde die Grundursache für die Verspannung/Verkürzung.

Das Problem liegt häufig im Rücken oder/und Rumpftrageapparat. Aber auch andere Ursachen sind möglich, wie fehlende Balance oder unpassende Hufbearbeitung.

Empfehlung: Lass dich über einen längeren Zeitraum von einem fähigen Therapeuten und einem Trainer begleiten. Denn nur die Verspannung zu lösen genügt in der Regel nicht.

Es gilt die Ursache zu finden, aufzulösen und das Pferd durch gezieltes Training zu stabilisieren.

Das passiert, wenn du es nicht tust:

Löst du die Verspannung nicht, folgt aus der Verspannung häufig eine Verkrampfung. Der Muskel wird schlecht versorgt und kann seine Arbeit nicht richtig durchführen. Die umliegende Muskulatur muss kompensieren und wird ihrerseits überlastet.

Da damit in der Regel mehr als ein Muskel betroffen ist, führt dies auf lange Sicht zu einer komplexen Schonhaltung die dauerhaft Schäden am Bewegungsapparat hervorrufen kann.

Vergiss bitte außerdem nicht den Schmerz, den verkrampfte Muskulatur mit sich bringt.

Alternative zur Op: Fesselringbandverengung beim Pferd (Fesselringbandsyndrom)

Nicht immer muss eine Op sein

Bei meiner Arbeit als Physiotherapeutin und Osteopathin in NRW begegnen mir im Alltag viele Pferde und damit auch viele Erkrankungen. Eine, die eher nicht ganz so häufig anzutreffen ist, ist die Fesselringbandverengung in Folge eines Traumas.

Bei der Verengung des Fesselringbandes kommt es äußerlich zu einer Schwellung und einer damit einhergehenden Lahmheit.

Die Aufgabe des Fesselringbandes: Vereinfacht dargestellt sorgt das Fesselringband dafür, dass die Beugesehnen im Bereich der Gleichbeine an ihrem Platz bleiben.

Kommt es nun zu einer Schwellung in diesem Bereich, fehlt schlicht und einfach Platz für die Sehnen. Da das Fesselringband eher unelastisch ist, führt das häufig zu Verklebungen und manchmal auch zum Verwachsen der betroffenen Strukturen.

Was mache ich denn jetzt?

Du hast nun von deinem Tierarzt die Diagnose Fesselringbandverengung bekommen und fragst dich was du tun kannst.

Problem: Es gibt immer die Möglichkeit einer Op oder du beschreitest den konservativen Weg.

Die Op bietet dir natürlich den Vorteil der sofortigen Abhilfe. Trotzdem ist sie natürlich nicht risikofrei, nicht ganz billig und ein direkter Eingriff ins Gewebe.

Konservativ, also ohne Op, kannst du an die Fesselringbandverengung mit Hilfe von Physiotherapie dran gehen.

Wie kann Physiotherapie meinem Pferd dabei helfen?

Das Wichtigste: Du solltest so schnell wie möglich ins Handeln kommen. Denn je länger du wartest, umso schlechter die Prognose.

Denn hier geht es nicht nur um die Optik, sondern vielmehr um die Funktion. Und je schneller dein Pferdephysiotherapeut die Funktion wieder herstellen kann, desto geringer ist die Gefahr von einem richtigen Sehnenschaden.

Achtung: Kaum ein Therapeut hat Erfahrung mit der Fesselringbandverengung beim Pferd und gleichzeitig gibt es auch keine Garantie, dass die Behandlung anschlägt.

Ich selbst nutze bei meiner Behandlung eine Kombination aus osteopathischer und physiotherapeutischer Herangehensweise. Zum Einsatz kommen vor allem meine Hände, aber auch die Matrix-Rhytmus-Therapie ist ein wesentlicher Bestandteil.

So viele Termine sind nötig: Stelle dich auf wenigstens 6 Sitzungen ein. Mit nur einem Termin wirst du keine Erfolge sehen.

Das passiert, wenn du es nicht tust:

Es gibt auch immer die Menschen, die einfach gar nichts tun.

Die Folge davon sind tiefsitzende Verklebungen im Bereich der Beugesehnen und des Fesselringbandes. Aus der Verklebung kann eine Verwachsung der einzelnen Strukturen untereinander entstehen. Außerdem besteht die reelle Gefahr eines Sehnenschadens und einer dauerhaften Lahmheit.

Arthrose beim Pferd richtig behandeln - Der Gamechanger

Andrea Sauerländer

Zertifizierte (DIPO) Pferdephysiotherapeutin und Pferdeosteopathin

Schreckgespenst Arthrose beim Pferd

Bei meiner Arbeit als Physiotherapeutin und Osteopathin im Großraum Dortmund begegnen mir im Alltag viele Pferde mit Arthrose. Die Diagnose kommt häufig mit dem Begleitsatz: „Der ist halt alt.“ oder „Da kann man nichts machen“. Du wirst allein gelassen. Vielleicht bekommst du noch eine begleitende Schmerzmedikation. Aber dann? Wie kannst du die Arthrose deines Pferdes richtig behandeln?

Achtung Spoiler: Du kannst da wohl was machen. Du musst nur wissen was du tun kannst, um die Herausforderungen, die die Arthrose mit sich bringt, richtig zu managen. Wenn du die Arthrose deines Pferdes richtig behandeln willst, musst du anfangen umzudenken und die Arthrose nicht als lokales Problem sehen.

Denn, was gerne vergessen wird, die Arthrose bei deinem Pferd kommt nicht alleine. Gerade weil deinem Pferd die Gelenke weh tun, geht es in eine Schonhaltung. Mit dieser Schonhaltung versucht es dem Schmerz zu entgehen – ganz instinktiv.

Das Problem mit der Schonhaltung

Durch die Schonhaltung verteilt dein Pferd sein Gewicht um.

Problem: Damit entsteht eine vermehrte Belastung von anderen Strukturen, nämlich Gelenken, Muskeln und Sehnen. Diese tragen ein höheres Gewicht als normalerweise und übernehmen sogar Aufgaben für die sie nicht geschaffen wurden. Es entsteht eine Überbelastung.

Die Folge der Schonhaltung: Weitere Gelenk- und Weichteilschäden.

(Der Klassiker: Arthrose erst im rechten Fesselgelenk und dann im linken Fesselgelenk)

Aber wie manage ich denn jetzt die Arthrose bei meinem Pferd richtig?

Du brauchst die richtige Kombination aus Fütterung, Bewegung und Therapie. Das war dir bestimmt schon klar, oder?

Die meisten Pferdebesitzer fangen beim Futter und bei Futterzusätzen an. Ein guter Ansatz. Das Zweite was du unbedingt tun solltest, ist, deinen Therapeuten in regelmäßigen Abständen kommen zu lassen um dein Pferd aus seiner Schonhaltung zu holen.

Achtung: Das muss häufiger als zwei Mal im Jahr passieren. Denn du kannst mit bloßem Auge nicht erkennen, ob dein Pferd sich gerade schont. Das bedeutet, dass auch wenn dein Pferd scheinbar gut läuft, es kompensiert. Vier Termine im Jahr sind hier das Minimum.

Zusammen mit deinem Pferdephysiotherapeuten kannst du dann auch das richtige Maß an Bewegung abstimmen. Et voilà, du hast endlich einen Plan!

Das passiert, wenn du es nicht tust:

Nun ja, genau voraussehen, wie sich die Arthrose bei deinem Pferd entwickelt, kann ich natürlich nicht. Das Problem bei der ganzen Sache ist jedoch, dass du erst weißt ob du richtig gehandelt hast, wenn einige Zeit vergangen ist. Jedoch einfach abzuwarten ohne ins Handeln zu kommen, ist das Dümmste was du nur tun kannst.

Klar bringst du den Sehnenschaden am linken Vorderbein nicht mit der Arthrose hinten rechts im Sprunggelenk zusammen. Wenn man aber genau hinsieht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass hinten rechts entlastet wurde und die linke Vorhand unmerklich mehr Gewicht getragen hat.

Ich begleite schon seit mehreren Jahren Pferde mit Arthrose und kann dir genau sagen, wer zu wenig getan hat und wer sein Pferd perfekt mit seiner Krankheit betreut.